錦蘇線起于西昌裕隆換流站,止于江蘇吳江市同里換流站,長約2090公里,鐵塔4238基。今年7月投入試運行,年底全面建成投運,將實現西南水電的大規模送出。

美姑縣的彝家新寨里,村民用琴聲表達對新生活的熱愛。

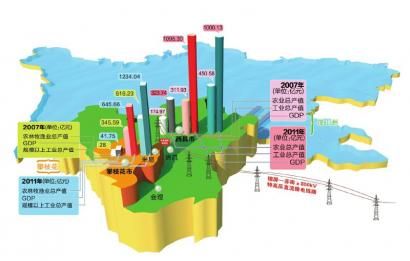

眼前是一幅涼山州和攀枝花的經濟發展示意圖。除了各項經濟指標的高歌猛進,我們也看到了“西電東送”的重要工程錦蘇線,它們合成了對攀西城市群的最好詮釋:資源富集、投資熱土……

眼前還有一幅邛海濕地鳥類種群變化示意圖,相繼在邛海安家落戶,24種鳥、374個鳥類種群為西昌這座城市帶來更多迷人風景,也折射出攀西城市群的特色之路:清潔發展、綠色崛起……

居民退房還湖,工業退城入園,產業結構調整,城市加速轉型……從邛海之濱到金沙江畔,陽光眷戀的攀西城市群,正在新的發展理念引領下,日新月異。

隨著雅西高速的開通,隨著釩鈦產業的騰飛,隨著水電風電、特色農產、陽光旅游等更多綠色發展的產業在這里綻放,這片新興投資熱土必將迎來更加輝煌的明天。觀察員十年轉型升級 推動綠色崛起

●攀枝花市環境科學研究所教授級高工唐士豹

攀西素以資源富集而著稱于世,擁有豐富的礦產、水能、氣候、生物、旅游等多元化資源。過去十年,攀西改變粗放式開發、低水平利用的做法,更加注重資源科學開發,更加注重生態環境保護,積極探索資源富集地區科學發展、跨越提升之路,全面加快了資源優勢轉化為經濟優勢的步伐。

在攀枝花,新型工業化引領資源綜合利用方向,鋼鐵“一業獨大”格局被打破,釩鈦產業、現代農業、現代服務業等特色產業強勢崛起,落后產能加速淘汰,循環經濟快速發展,環境質量大幅提升,城市面貌顯著改善。昔日的“百里鋼城”正升級為“釩鈦之都”,曾經“先生產后生活”的工業基地正轉型為宜居、宜業、宜游的“陽光花城”。

在涼山州,“生態立州”戰略鎖定優勢資源開發路徑,以水電、風電、光伏發電為代表的清潔能源產業,構筑區域經濟新的增長極,花卉、烤煙、水果等特色農產品產業化發展,正在打造“國際重要濕地”的邛海濕地成為涼山新名片,大涼山生態休閑民俗旅游持續升溫。今天,一幅美麗富饒文明和諧新涼山的壯美畫卷,正徐徐展開。

環境也出生產力。在今年的西博會上,攀枝花和涼山兩地簽約項目投資額合計超過1500億元,比上屆翻了一番多。攀西城市群因為清潔發展、綠色發展而更具吸引力,成為四川擴大開放大局中的新興投資熱土。

攀西十年巨變,以人為本、科學發展是強大的內生動力。讓區域發展可持續、生態環境更優美、百姓生活更幸福,是攀西城市群共同的追求。隨著“兩化”互動、統籌城鄉發展戰略向縱深推進,未來的攀西,將成為四川打造西部經濟發展高地進程中重要的綠色增長極。

我早就知道來涼山的游客會很多

●西昌市民羅松

我訂了涼山手機報,國慶后收到的一條短信是:假日期間,涼山共接待游客161.33萬人次,接待自駕車97729輛。

說實話,我不意外,早在過節前,我就通知親朋好友,“國慶節,來西昌的游客肯定多”。為什么?國慶節期間,7座以下的小車免收過路費,從成雅高速來的人可想而知。朋友來了,騎自行車游邛海是必不可少的,這可苦了我,每天都要排隊租自行車。不過,大家都說不虛此行。以前記憶中餐館林立、房屋鱗次櫛比的西郊鄉河濱村,已經變成臨湖清幽之處,綠樹成蔭,濤聲可聞。

在我的老家普格,隨著彝家新寨建設,家家戶戶安裝了沼氣和太陽能,既省錢又環保。路過雅西高速,可以看到德昌風電場。手機報前幾天還說,昭覺要建高山風電場,會理聽說也在建,大家都在走環保發展之路。沿著這樣的思路,我相信以后涼山的天會更藍,水會更清,山會更美。

攀枝花釩鈦科研十年成果一覽(2002—2011)

2002年度省科技進步一等獎用三氧化二釩制取碳化釩和氮化釩的研究

2003年度省科技進步一等獎時速200公里客運專線鋼軌開發(涉及釩鈦)

2004年度省科技進步一等獎鈦精礦鹽酸法制取人造金紅石產業化技術

2005年度 國家技術發明二等獎釩氮合金產品研發及產業化技術研究

2006年度 省科技進步一等獎延長氯化法鈦白氧化反應器運行周期的研究

2007年度省科技進步一等獎攀枝花釩鈦磁鐵礦提質穩鈦增能工程技術研究

2008年度市科技進步一等獎低釩鐵水提釩工藝技術研究2009年度市科技進步一等獎大型鈦渣電爐冶煉及裝備技術研究

2010年度 國家科技進步二等獎100米長尺鋼軌在線熱處理生產線工藝及裝備集成技術開發(涉及釩鈦)

2011年度省科技進步一等獎攀枝花鈦鐵礦高效回收工藝及裝備產業化集成技術研究

【個案故事】集體墊資 西河村變身水果園

“喂,你幫我算下賬,我立馬就過來還錢。”10月25日上午,冕寧縣漫水灣鎮西河村四組村民鄧明忠給村文書打電話,準備把一年來欠村集體的各種款項一并了結。

發動自家的福特轎車,行駛在去年才修好的進村道路上,看到剛剛賣完果子的晚熟梨樹從車窗外疾馳而過,鄧明忠思緒萬千。

5年前,由于年邁父親多病,一雙兒女又上學,靠6畝土地種植玉米、土豆,無論鄧明忠如何辛苦節儉,全家一年僅能維持基本生活,經濟十分拮據。

2009年,涼山州出臺“加快現代農業產業基地建設的實施意見”,要求各縣市加快優勢特色種植業發展,推進農業現代化,提高農業綜合生產能力和產業化經營水平。

其中提出,通過3到5年努力,推進涼山州優質煙葉、馬鈴薯、蠶繭、早市蔬菜、水果等產業發展,整體實力進入全省前三位,到2012年,包括冕寧縣在內的6縣1市率先發展,帶動涼山州規模化、標準化基地面積達到350萬畝,建成7個現代農業產業基地強縣。

冕寧縣漫水灣鎮西河村利用當地光熱充足、水源便利的優勢,大力發展黃金梨、葡萄和設施蔬菜。但如何突破農民發展現代農業的資金和技術瓶頸?西河村“兩委”集體研究決定,村集體不但要將村民扶上馬,還要送一程。“一方面,所有農資均由村上墊資購買,待群眾水果取得收益后再歸還村集體;二是由村集體出資帶領群眾外出考察,每年請專家為群眾進行技術培訓。”村支部書記王利平說,這個辦法沿用至今。

借村集體墊資,近幾年,面積僅2500畝的西河村以“公司+農戶”模式,建起了2000畝優質水果基地,依托水果發展林下套種,建起1000多畝設施蔬菜基地,建起5000頭生豬、肉牛等牲畜飼養基地。

“我家發展了5畝晚熟梨,1畝黃金梨。今年光晚熟梨就賣了4萬元。梨樹下套種大蒜和胡豆收入大概也有4萬元,加上10多頭豬,今年收入超過12萬元。”算著收入,鄧明忠已到了西河村“兩委”活動中心。

“農藥、化肥、套袋等一共10027元。”村文書拿出算好的賬簿,叫鄧明忠確認。“算啥,我還不信你?”鄧明忠拿出一摞錢,點數還上。

王利平介紹,依靠大力發展現代農業,西河村人均純收入由2007年的5500元,提高到2011年的9000元,村集體經濟收入由2007年的20萬元提高到2011年的200余萬元。本版撰文四川日報記者劉旭王云鐘美蘭徐登林本版攝影四川日報記者吳傳明本版制圖盧浩楊仕成